こんにちは、シロロです。

園の片隅にある鳥小屋。

そこでは毎日、チャボたちが子どもたちを待っています。

🌱 明日は当番!のワクワクが育つ

「明日は鳥小屋当番!」

そう聞いただけで目を輝かせる子どもたち。

エサ袋を持ち帰り、家から葉物を持ってくる姿はまるで小さな飼育係。

園では、大きな葉をハサミでチョキチョキ。

チャボの小さな口でも食べやすいように工夫します。

水入れもきれいに洗って、新しい水を満たす。

こうした一連の流れが、「自分が世話している」という自覚につながります。

🥚 命の不思議に出会う瞬間

その日に産まれた卵は、当番の子が持ち帰ります。

「ヒヨコが生まれるかもしれない!」と真剣に温める子もいれば、

家族で「ありがとう」と言って一口ずつ分け合って食べる子も。

どちらも子どもなりに命と向き合う経験。

こうした日常の中に、命への敬意や感謝の芽が育っていきます。

🪶 羽を見つけたら、観察のスイッチON

時々、園庭に落ちている立派な羽。

「先生、見て!オンドリの羽だよ!」と

大事そうに誰かに手渡すその姿には、

観察する目と共有したい気持ちが表れています。

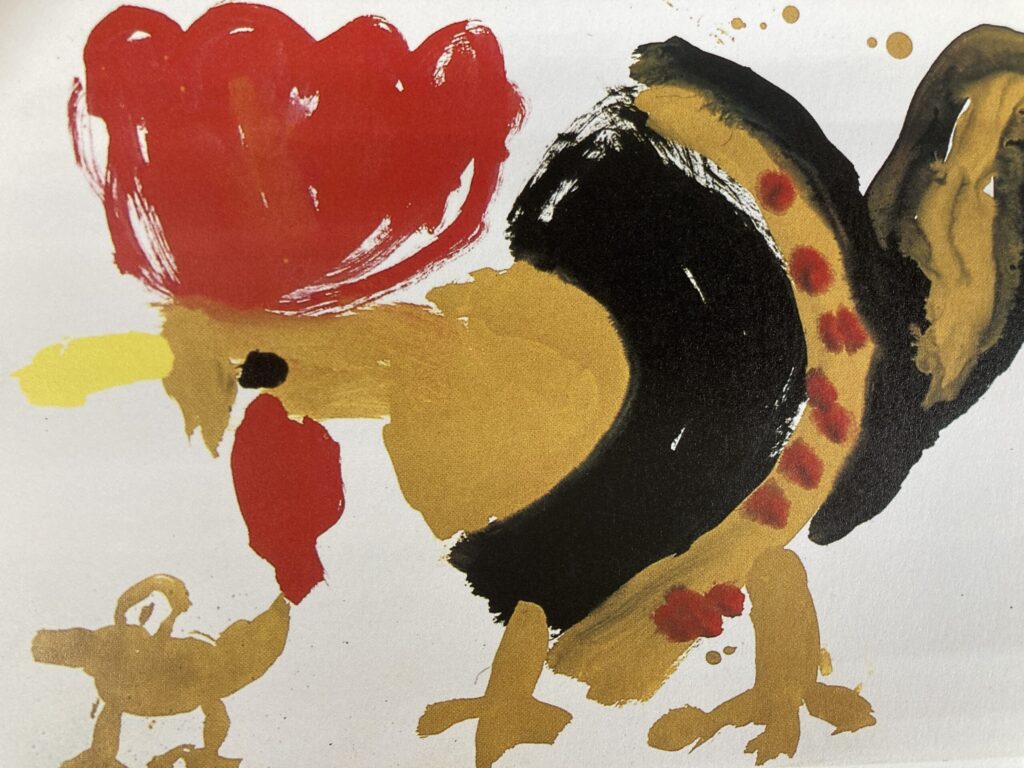

🎨 絵や貼り絵に広がる表現の世界

ある日、オンドリを保育室に連れてきてじっくり観察。

4つ切りの白画用紙に、絵の具で描いてみると──

5歳児の筆づかいはたくましく、命の力強さを感じます。

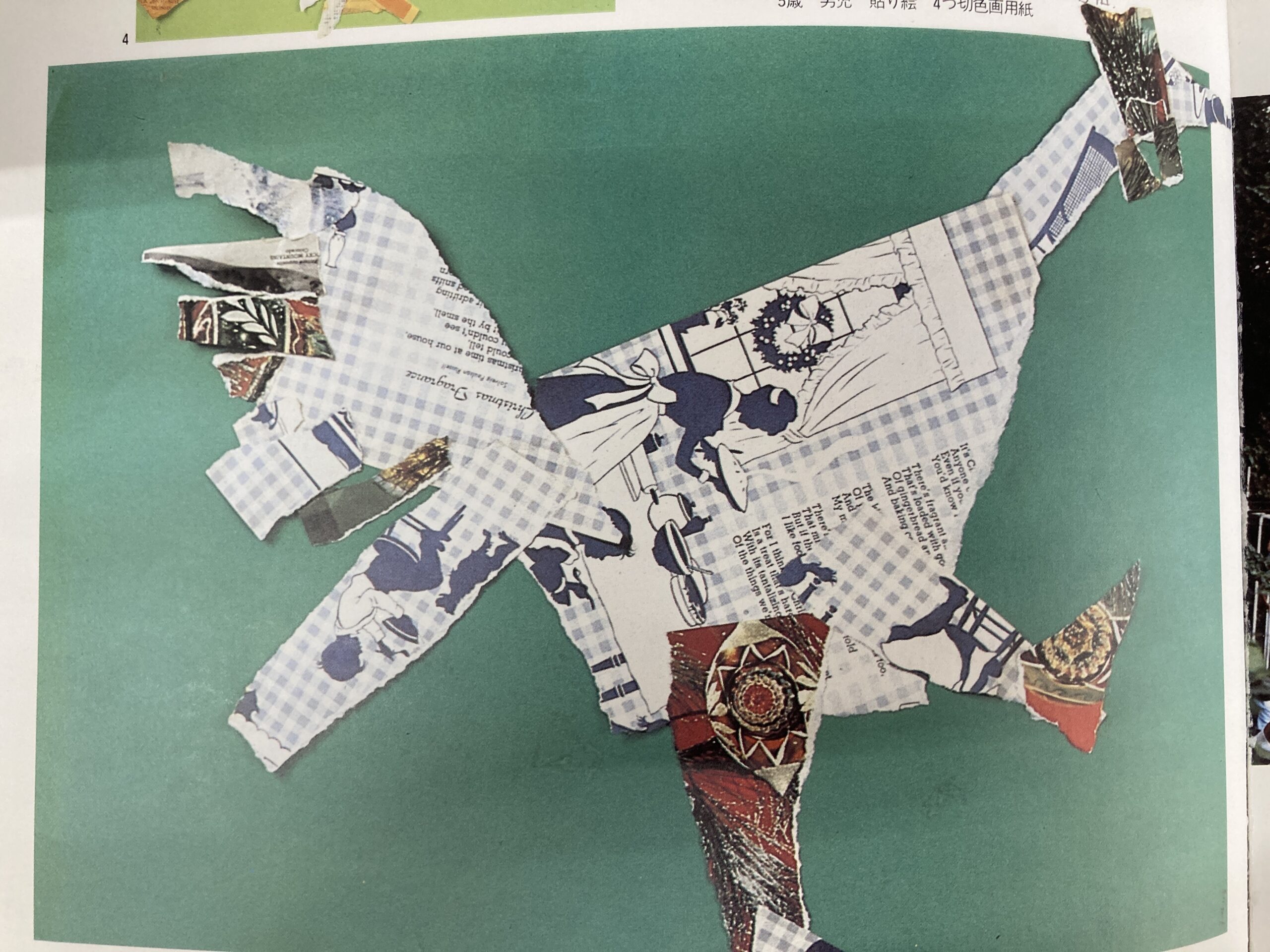

別のクラスでは、包装紙を破いて貼り絵に。

頭・胴・尾を破り出しながら、動きを工夫して構成します。

この「破る」動作には、左右の手と頭がしっかり連動する要素があり、

幼児期の発達にとって非常に意味のある活動です。

色を選ぶ力を育てる

自分の選んだ紙の色に合わせて台紙を選ぶ。

こうした経験が、色彩感覚や配慮の芽を育てます。

色感は「教わる」ものではなく、「感じて育つ」もの。

だからこそ、私たち保育者は

色や素材の環境づくりに心を配ることが大切です。

子どもがゆったりと、自分の感覚で選べる時間と素材を整えてあげましょう。

「こちらの記事もおすすめ」👇️

✴️カイコの観察https://shiroronblog.com/kaiko/

✴️身近な素材で心をひらく紙あそびが子どもの表現力を育てるhttps://shiroronblog.com/kamiasobi/

まとめ

鳥小屋当番の活動は、

「世話する・感じる・表現する」が自然につながる保育。

チャボとの関わりの中で、

子どもたちは命のぬくもりを知り、

観察力と感性を磨いていきます。

小さな羽の一枚にも、成長の物語が詰まっていますね。

コメント