こんにちは、シロロです。

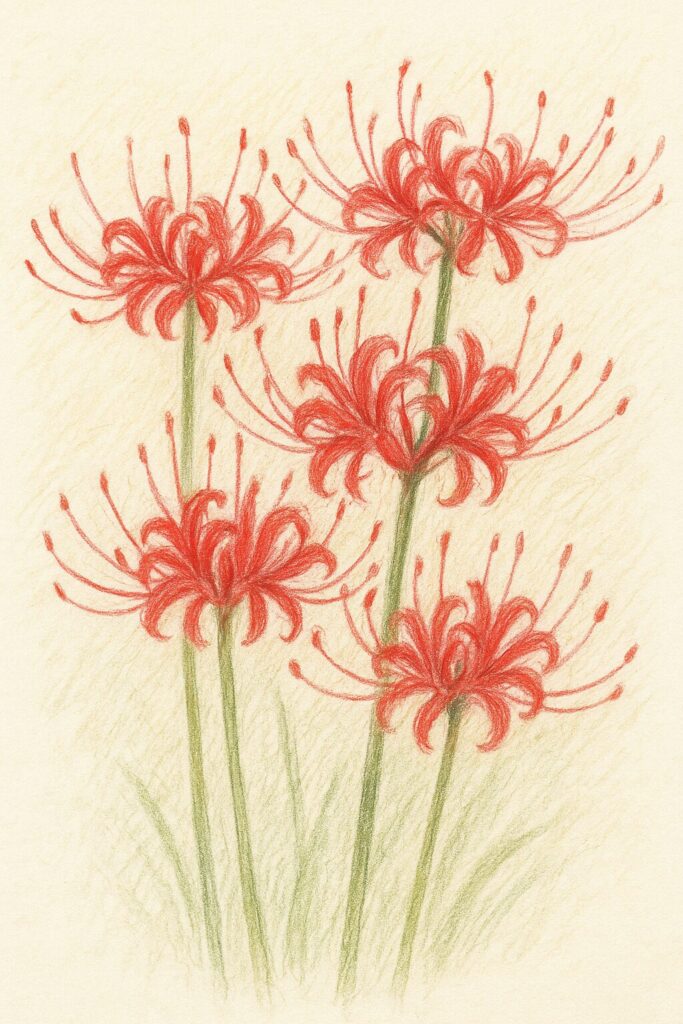

秋のお彼岸の頃になると、園庭のすみや通園路のあちこちに、

真っ赤なヒガンバナが顔を出します。

毎年この花を見るたびに、私は「季節がちゃんとめぐっているなぁ」と感じます。

そして何より、子どもたちが自然からどんな刺激を受けているかに気づかされます。

赤い花火のように咲くヒガンバナ

ある日、園庭の隅に、にょっきりと背を伸ばした茎が見えました。

先端にはマッチの頭のようなつぼみが6つほど。

数日後、それが一斉に開き、まるで赤い花火のように咲き誇りました。

その瞬間、子どもたちは一斉に声を上げます。

「わぁ〜!きれい!!」

大人が何気なく見過ごしてしまう自然の変化も、

子どもたちの目には新しい発見として映ります。

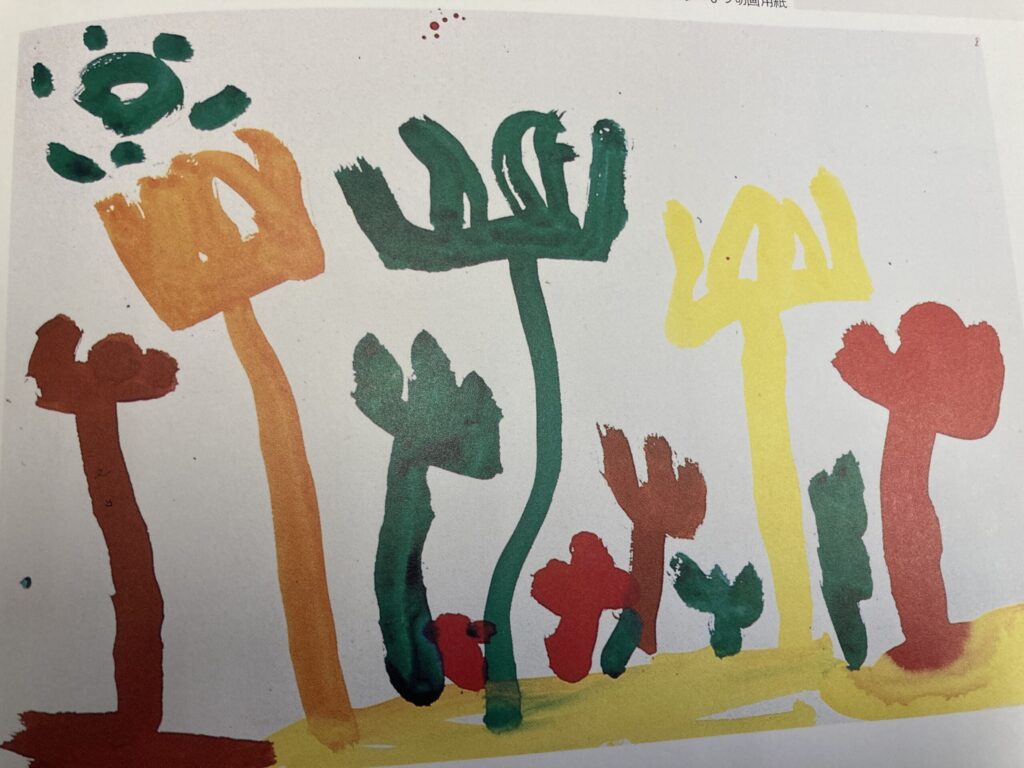

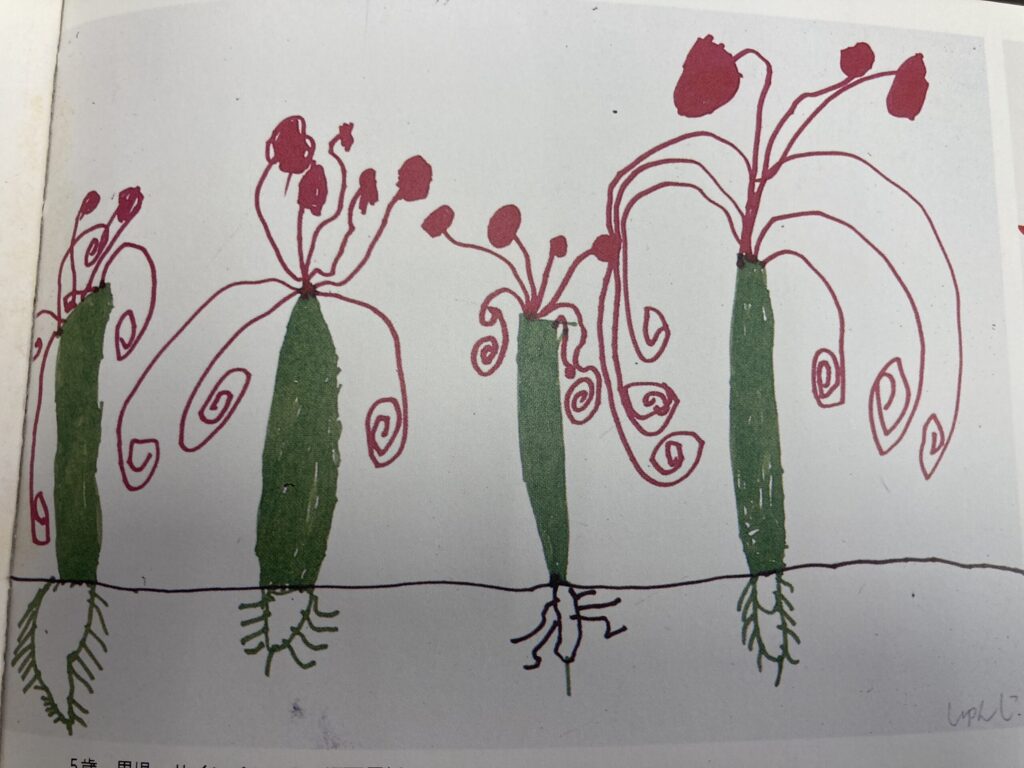

「見えたまま」ではなく「感じたまま」を描く

子どもたちと一緒にヒガンバナを観察したあと、

描画活動をしました。

4歳児には絵の具を、5歳児にはサインペンを用意。

「おしべがクルンとしてるね」「風でゆれてるね」

子どもたちのつぶやきは、どれも生き生きしています。

描いた絵には、まっすぐな線ややわらかい曲線、

重なり合う赤の中に、心で感じたヒガンバナがしっかり表れていました。

「上手く描く」ことよりも、

「心で感じたままを表す」ことが大切なんです。

「こちらの記事もおすすめ」👇️

✴️子どもの絵から見える心と発達https://shiroronblog.com/enosodati/

私の子育てエピソード

私の息子が小さい頃、よく近所をお散歩していました。

その道のあちこちに咲くヒガンバナを見つけると、

「きれいだねぇ」と立ち止まって一緒に眺めていたんです。

それが大学生になった今でも、

「ヒガンバナ咲いてる!」と気づくようです。

きっと、小さい頃の記憶の中で、

ヒガンバナ=“母と見た美しい季節の花”として残っているんでしょうね。

命の循環を教えてくれる花

ヒガンバナの球根には毒があります。

でも、花が終わると自らの栄養を球根に戻して、

次の年にまた咲く準備をするんです。

なんてたくましい命の仕組みでしょう。

「きれいだけど触っちゃだめ」という言葉の裏には、

自然への敬意と知恵が込められています。

子どもたちにとってヒガンバナは、

「命の尊さ」や「季節のつながり」を感じる、

とても良い教材になるんです。

「こちらの記事もおすすめ」👇️

✴️植物とのふれあいが育てるものhttps://shiroronblog.com/mijikanashizen/

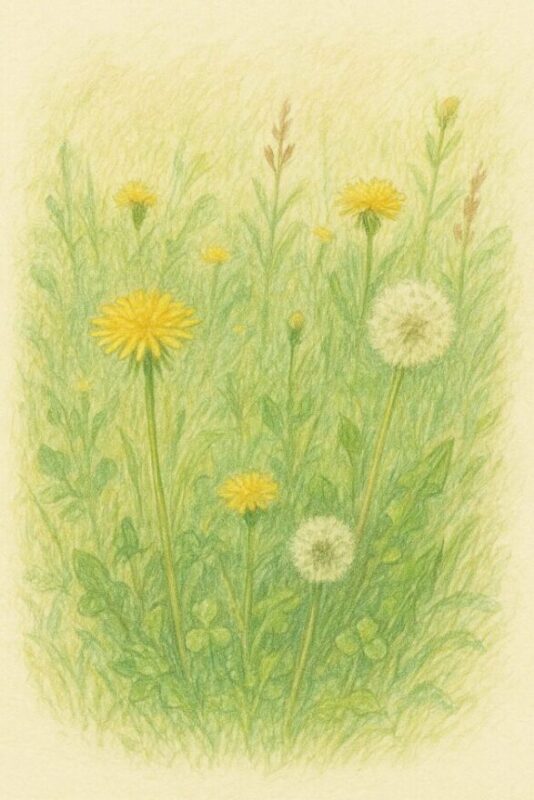

まとめ:自然に気づき、感じる力を大人も育てよう

自然と子どもの関わりに、特別な教材はいりません。

ただ一緒に見て、感じて、話すだけで十分。

子どもの感性は、

そんな何気ない日常の中で育っていくんです。

そしてもう一つ大切なのは、

大人や先生自身が身近な自然に気づくこと。

朝の通勤路で咲く花や、園庭の小さな虫の動き、

そうした小さな自然に「きれいだな」「不思議だな」と感じる心が、

子どもたちへのまなざしをやさしくしてくれます。

大人が自然に気づき、感じること。

それが子どもに“自然と生きる力”を伝える第一歩です。

今日も園のすみっこで、

ヒガンバナの赤が秋の光を浴びて揺れています。

「生きる力」をまっすぐに感じる瞬間です。

コメント