こんにちは、シロロです。

今日は保育を学んでいる学生さんや、現場に出たばかりの若手の先生向けに「ごっこ遊びと子どもの発達」について話していきます。

「ごっこ遊びって本当に必要なの?」と思った方、ちょっと待ってください。

子どもにとって遊びは「学びそのもの」。その中でも、ごっこ遊びは子どもの発達にとって欠かせない大事な活動なんです。

ピアジェが考えた「遊びの発達」

心理学者ピアジェは、遊びを子どもの発達に沿って大きく3つに分けています。

- 感覚運動遊び(0歳〜2歳頃)

ガラガラを振る、物をなめる、叩くなど。五感や身体を使って楽しむ遊び。 - 象徴遊び(ごっこ遊び)(2〜7歳頃)

「電話の真似をする」「ブロックをケーキに見立てる」など。想像力を働かせて遊ぶ。 - ルールのある遊び(7歳〜11歳頃)

かるたや鬼ごっこなど、約束事を守って楽しむ遊び。

この流れを知っておくと、子どもが何に夢中になっているのかが理解しやすくなります。

ごっこ遊びが大事なワケ

ごっこ遊びって、ただの「ままごと」や「お店屋さんごっこ」に見えるかもしれません。

でも実はここに、子どもの発達を支える要素がギュッと詰まっています。

- 言葉がぐんぐん伸びる

「いらっしゃいませ」「どうぞ!」など、場面に合わせた言葉を自然に使える。 - 気持ちを理解する力が育つ

「お母さん役」「赤ちゃん役」になりきることで、他者の立場を想像する。 - 創造力と社会性が伸びる

自分でストーリーをつくり、友だちと役割を分担する経験になる。

実際の園でのごっこ遊び

「とはいえ、実際にはどんなふうに遊びが広がるの?」と気になりますよね。

ここで、園でよく見られる場面を紹介します。

年少さんだと、ダンボールで囲いを作るだけで立派なお家が完成!

その中では自然とおままごとが始まります。

先生は牛乳パックや雑材で小さなテーブルを作ります。

エプロンをつけてお料理する子どもが「できたよ」と料理を運んでくれば、先生は「ありがとう。いただきます!」と受け取って、嬉しそうに食べるふり。

こうしたやりとりを繰り返すうちに、子どもたちは言葉や社会的なやりとりをどんどん身につけていきます。

お店屋さんごっこのとき・・・

👦「200円です。」

👧「はい。」とスマホに見立てた空き箱をかざして、「PayPay!!」

いつの時代も子どもの遊び方は同じですが、支払い方法は変化しますね。大人のすることをよく見ています。(笑)。

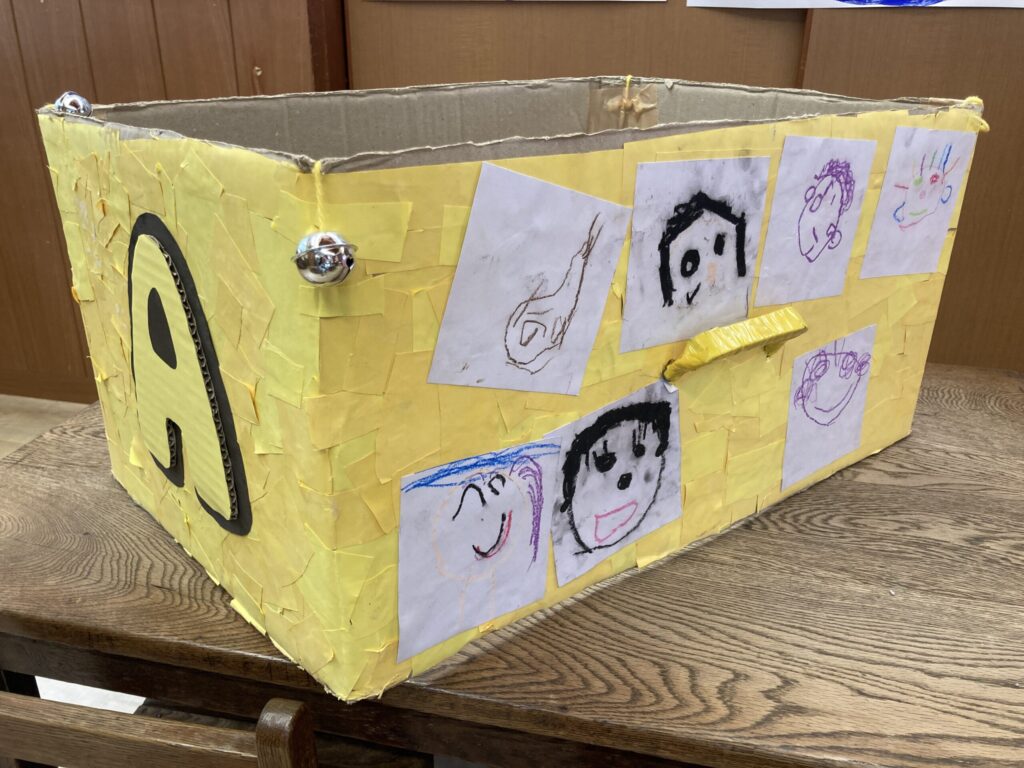

朝登園すると、今度はダンボール電車の出動!

いろいろなクラスを通過。年少と年中が一緒に乗って楽しむ姿も見られます。

👇️3歳児のダンボール電車

こうした遊びの中に「想像力」「役割意識」「他者とのやりとり」といった大切な発達の要素がギュッと詰まっているんです。

ふり・延滞模倣・見立てって何?

ここで、保育の勉強でよく出てくる言葉をシンプルに解説します。

- ふり

「食べるまね」「寝たふり」など、行動をそのまま真似すること。 - 延滞模倣

その場ではなく、あとから再現する真似。「昨日見た先生の動作を今日まねする」みたいな感じ。記憶と結びついている。 - 見立て

本物じゃない物を、本物に見立てて遊ぶこと。「ブロックをスマホにする」「棒をマイクにする」など。想像力の広がり!

これらができるようになると、子どもはごっこ遊びの世界をどんどん広げていけるんです。

先生にできるサポート

ごっこ遊びは「自由に遊ばせればいい」ではなく、先生の関わりがあるともっと深まります。

- 道具や素材を用意してあげる(箱や布だけでもOK!)

- 子どものやりとりを見守り、必要な時に言葉を添える

- 大人も役になりきって一緒に遊んでみる

こうすることで、子どもの発達を後押しできます。

「こちらの記事もおすすめ」👇️

✴️ピーナッツダンスから広がった、子どもたちの”育ちの物語”https://shiroronblog.com/ratukasei/

✴️春の園庭で出会うダンゴムシhttps://shiroronblog.com/dangomushi/

まとめ

- 遊びは子どもの「学びの場」

- ごっこ遊びは言葉・社会性・想像力を育てる

- ピアジェの分類を知ると発達が理解しやすい

- ふり・延滞模倣・見立てはごっこ遊びの発展に大事な要素

「子どもは遊びの天才」。

先生はその遊びを理解し、サポートすることで、子どもの成長に大きく関われますよ。

📖参考文献:よくわかる発達心理学 渡辺弥生 (ナツメ社)

コメント