― 運動のあとに生まれる「貼り絵」という表現 ―

こんにちは、シロロです。

今回は、体を使った経験のあとに生まれる表現活動についてお話しします。

テーマは「貼り絵」。

けれどこれは、ただ作品を完成させるための制作活動ではありません。

子どもが体で感じ、心を動かした経験を、

もう一度見つめ直すための大切な時間です。

体を動かした経験は、心の中に残り続ける

走った、跳んだ、転んだ、笑った。

体を思いきり使った経験は、子どもの中に確かな実感として残ります。

その実感が、

「思い出したい」「表したい」という気持ちを生み、

次の表現へとつながっていくのです。

ところが、今の生活ではどうでしょう。

大人も子どもも、体や手足を使って動く時間が、年々減っています。

実はこれは、幼児期の発達にとって大きなマイナス。

体を動かす経験は、思考力や感情、人と関わる力の土台になります。

だからこそ、保育の中で

「体を使う経験」を意識的に保障することが欠かせません。

貼り絵は「上手につくる」ための活動ではない

ここで取り組む貼り絵は、

手先を器用にするための練習ではありません。

目的は、

自分の経験を思い返し、表そうとする力を育てること。

紙は、破いたり、切ったり、動かしたりできる素材。

描く表現とは違い、

「こうしたい」と思ったら、何度でも試し直すことができます。

このやり直せる余白こそが、

子どもに安心感と挑戦する気持ちを与えてくれるのです。

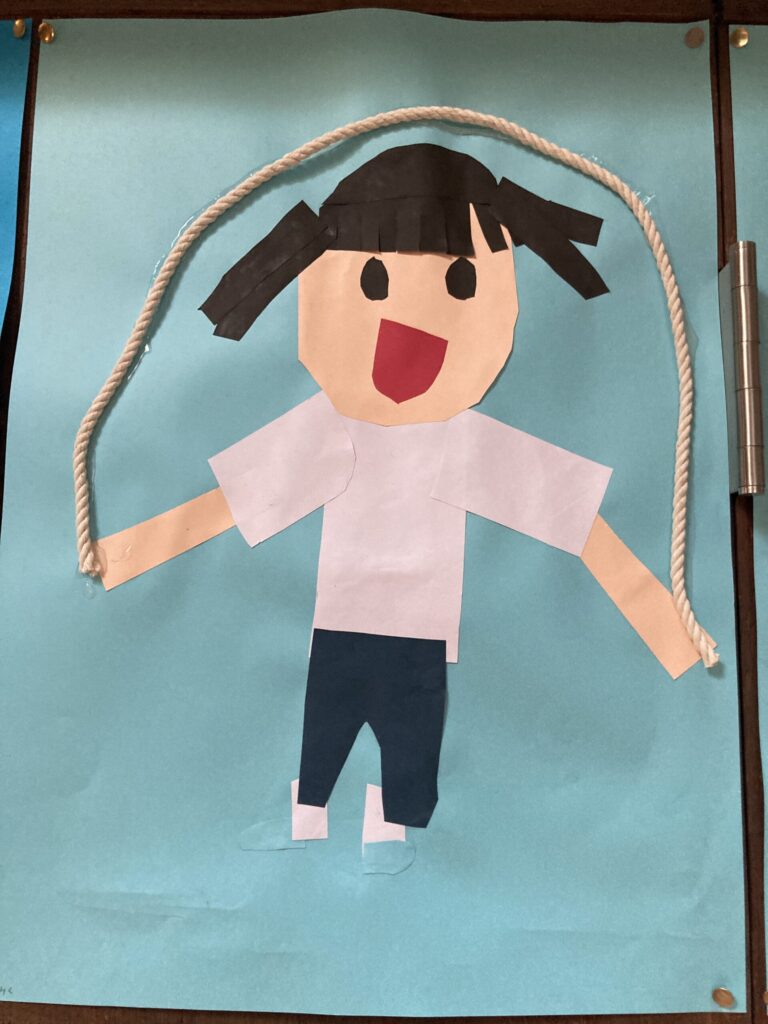

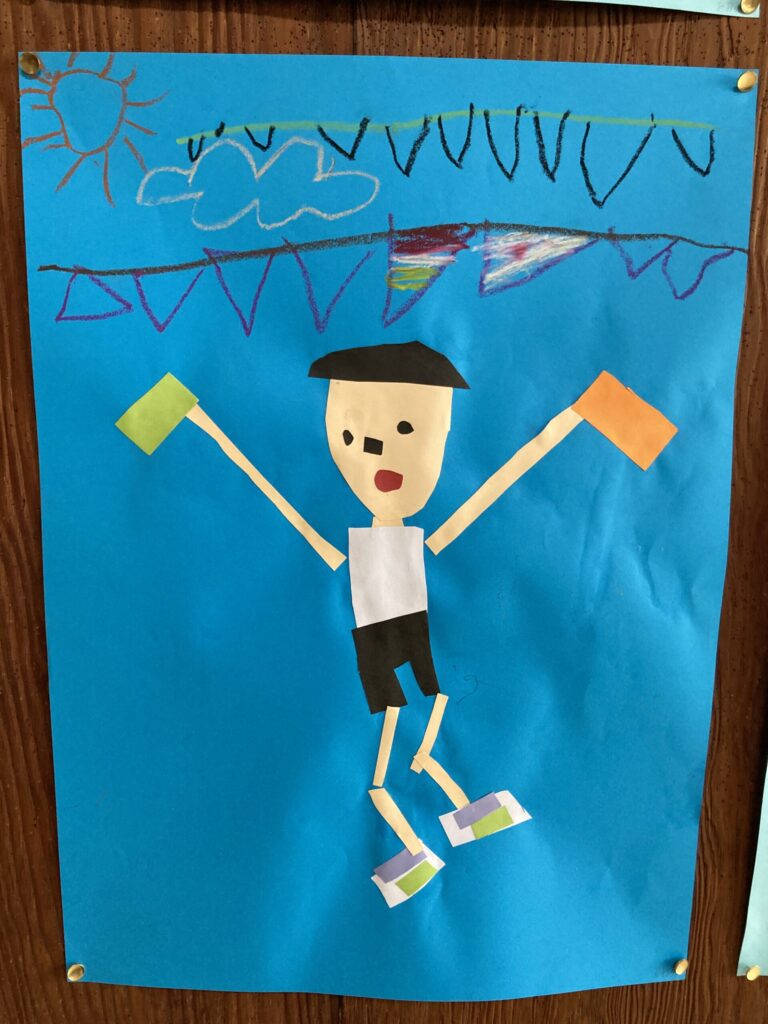

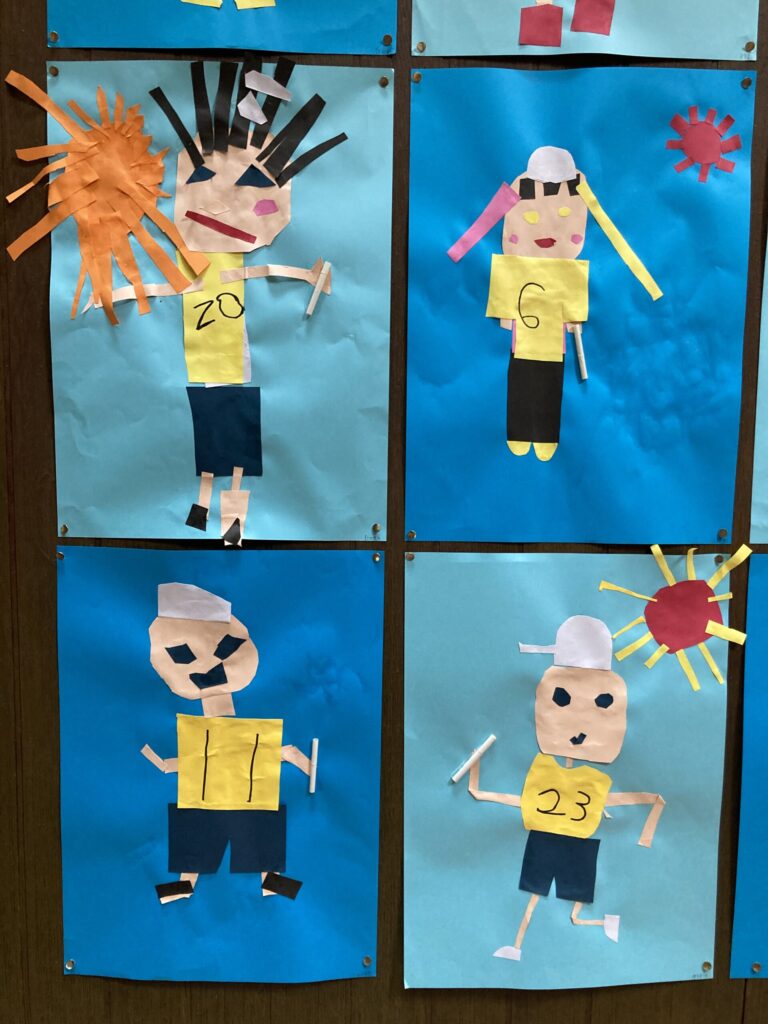

実践① 運動会のあとに取り組んだ貼り絵

運動会を終えたあと、

子どもたちは自分たちの経験を貼り絵で表現しました。

- 5歳児:縄跳び・リレー

- 4歳児:ダンス

「腕って、どう動いてた?」

「走るとき、足はどっちに出る?」

自分でポーズを取ったり、友だちや先生の体を見たりしながら、

動きを一つひとつ確かめていきます。

体を思い出し、紙を切り、貼り、動かす。

そこには、経験をじっくり振り返る時間が流れていました。

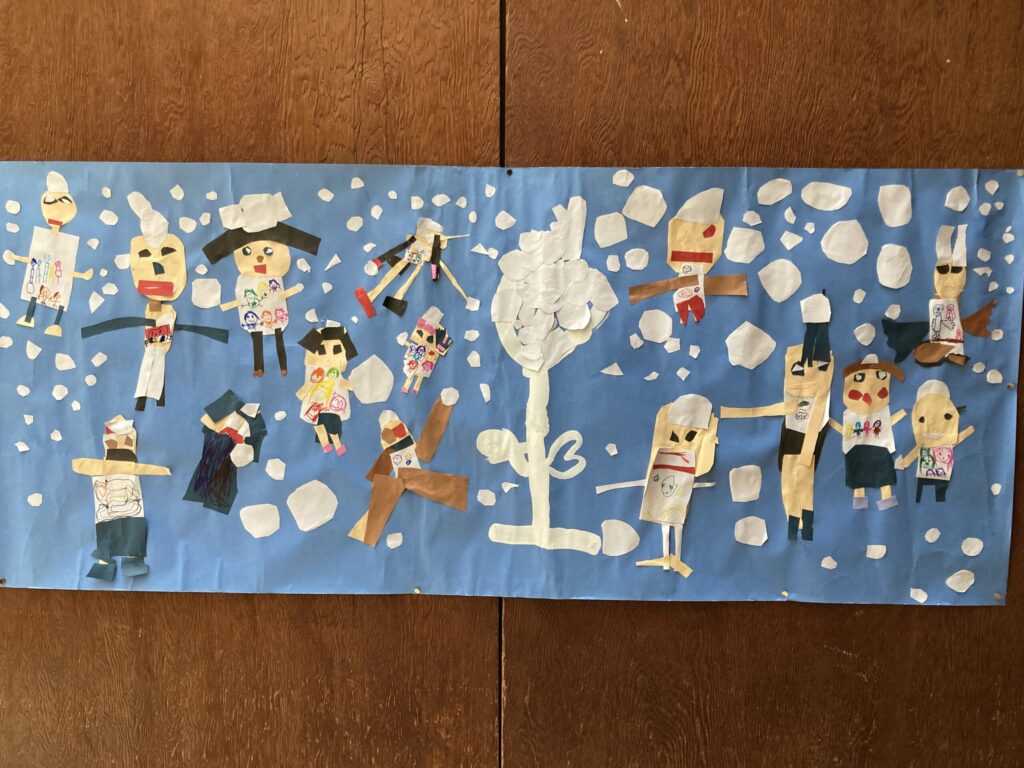

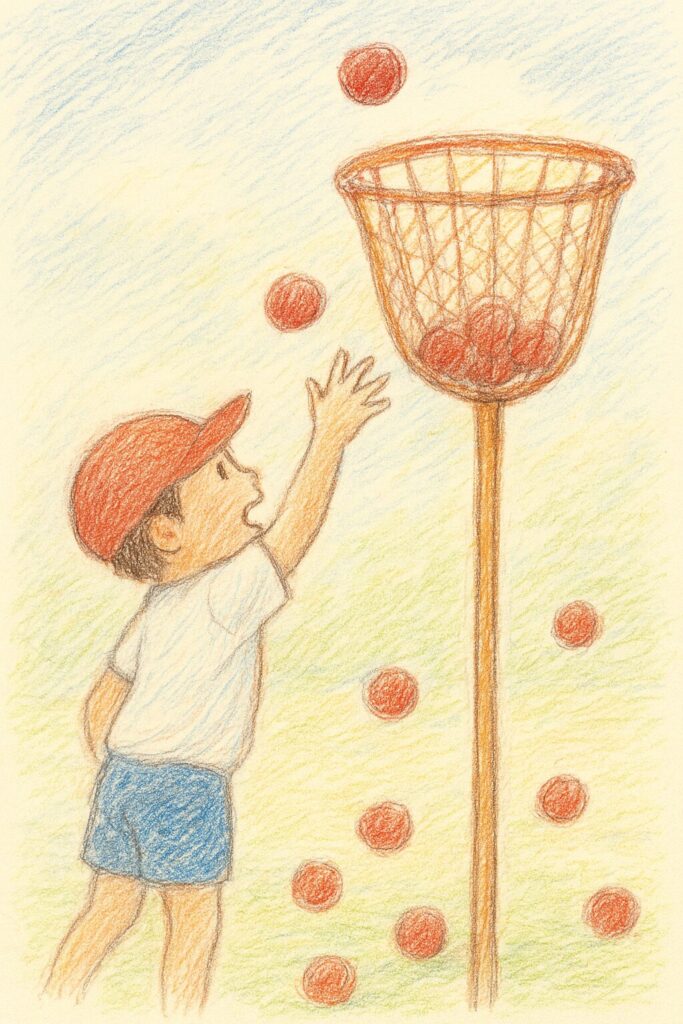

実践② 玉入れを“みんなで”表現したクラス

別の4歳児クラスでは、

玉入れの様子を大きなロール紙に貼り絵で表現しました。

このクラスは、練習当初はなかなか勝てず、

最初は玉が2つしか入らなかったそうです。

それでも、練習を重ねるうちに少しずつ上達し、

本番前には、もう1クラスといい勝負に。

「負けたくない」

「今度こそ入れたい」

そんな思いを胸に投げ続けた経験が、

貼り絵の中に生き生きと表れていました。

結果は惜しくも負け。

それでも子どもたちは、

「がんばったこと」「みんなで力を合わせたこと」を

しっかりと感じ取っていたのです。

貼り絵は“動きの表現”を支える道具

人の動きを絵で表すのは、難しく感じる子もいます。

でも貼り絵なら、体をパーツとして考えられる。

- 頭はここ

- 腕はこの向き

- 足は曲がっているかな?

試して、動かして、やり直す。

失敗を恐れずに挑戦できることが、

貼り絵の大きな魅力です。

「こちらの記事もおすすめ」👇️

✴️身近な素材で心をひらく紙あそびが子ども表現力を育てるhttps://shiroronblog.com/kamiasobi/

✴️ハサミ遊びー初めての「切る」体験https://shiroronblog.com/hasami/

まとめ:表現は、心と体が動いてこそ生まれる

人や物、出来事の関係を表現することは、

子どもの認識を大きく広げます。

けれど、その前提として必要なのは、

心と体がしっかり動く経験。

感じて、動いて、振り返り、表す。

このサイクルを大切にすることこそ、保育の本質なのだと感じています。

コメント