〜小さな命から学ぶ、心と表現の育ち〜

こんにちは、シロロです。

梅雨の季節、しとしと雨の日が続くころ。

園庭を歩いていると、葉っぱの上でのんびり動くカタツムリに出会います。

「わぁ、見て!つのが出た!」

「さわったら、ひっこんだー!」

こんなやり取りが聞こえるのが、梅雨の風物詩です。

生き物は“反応してくれる”存在

カタツムリは、見ているだけでも不思議がいっぱい。

にんじんを食べたら赤いフンをするし、夏には殻の口を膜でふさいで乾燥を防ぎます。

冬になると、落ち葉の中に潜って冬眠。

子どもたちは、そんな様子を観察しながら気づきます。

「生きてるんだね」

そう、生き物は働きかければちゃんと反応してくれる。

この“反応”が、子どもたちの心をぐっと惹きつけるんです。

カタツムリから表現活動へ

カタツムリの名前は”ツムちゃん”

どのカタツムリも”ツムちゃん”

仲良しになったところで、3歳児のクラスで先生が言いました。

「今日は、カタツムリの”ツムちゃん”を描いてみよう!」

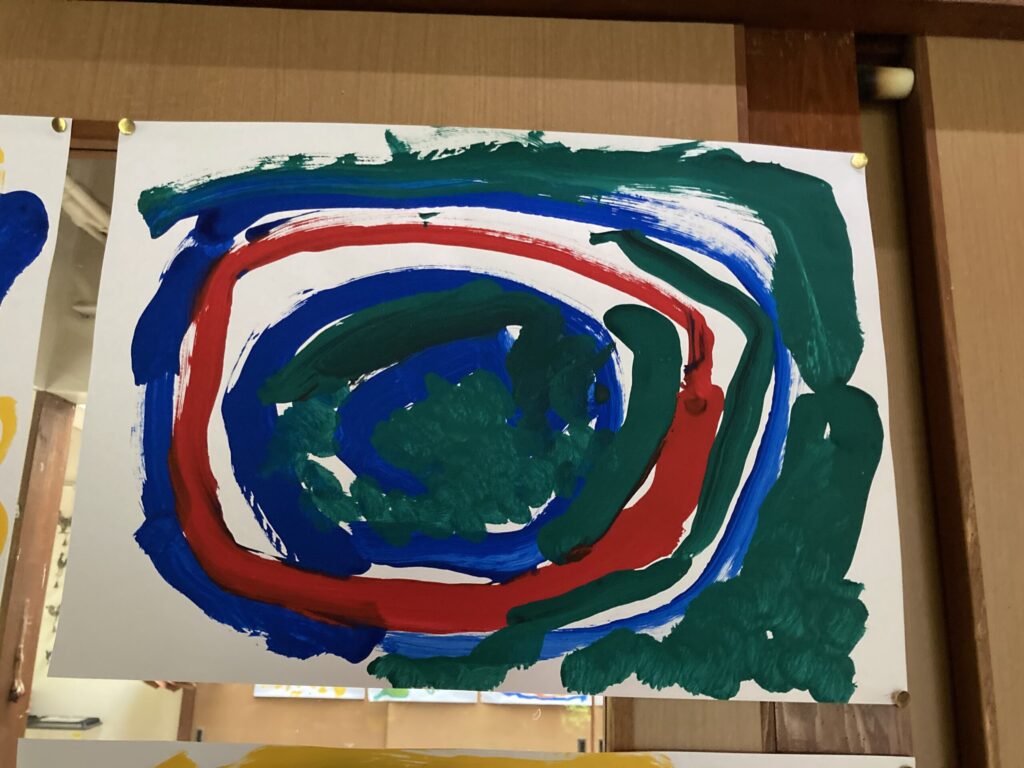

4ツ切の白い画用紙と絵の具を用意して、筆を手にした子どもたち。

でも先生は、「カタツムリを上手に描こう」とは言いません。

目的は“描くこと”ではなく、“筆を動かして楽しむこと”。

最初はカタツムリを描こうとしていた子も、

そのうち夢中でぬたくり始めて、「ママの顔〜!」なんてイメージが変わっていく。

それでOK。

のびのびと筆を動かすことができたら、それだけで十分なんです。

「今日はカタツムリを描いて。っていったでしょ!」なんて言わないでくださいね。笑

👇️3歳の子が描いたカタツムリ(絵の具)

年齢に合わせて、画材もステップアップ!

3歳は絵の具で思いっきりぬりぬり。

4歳になるとクレパスでカタツムリの模様や色を楽しみます。

5歳ではサインペンを使って「おしゃれなカタツムリ」を想像して描く子も。

年齢が上がるにつれて、手先が器用になり、イメージを細かく表現できるようになります。

それを“育ち”として見守ることが大切。

大切なのは「上手さ」より「感じる心」

生き物の知識が増えることよりも、

「命を感じる」「やさしい気持ちを持つ」ことが大事。

観察して、世話をして、描いてみる。

その繰り返しの中で、子どもたちは自然と“思いやり”を学んでいきます。

園の生活って、こういう小さな積み重ねが宝物なんです。

「こちらの記事もおすすめ」👇️

✴️子どもの絵から見える心と発達https://shiroronblog.com/enosodati/

✴️カイコの観察”命のふしぎ”を体感できる最高の教材https://shiroronblog.com/kaiko/

まとめ:感じることから、育つ

カタツムリののんびりした動き。

反応してくれる面白さ。

それを見つめる子どものまなざし。

「生きてるって、すごいね」

そんな気づきが、心の根っこを育てていきます。

コメント