こんにちは、シロロです。

保育士さん・幼稚園教諭のみなさん。

日々子どもたちと向き合っていると、ふと 「この子はどんなふうに育っていくんだろう?」 と考える瞬間、ありますよね。

「幸せに生きてほしい」

その願いは、先生も保護者も同じです。

だからこそ、幼児期の毎日は“人生の根っこ”を育てる大切な時間。

その子らしい育ちを支えるためにも、 「子どもの絵」には心と発達のヒントがぎゅっと詰まっている んです。

🎨子どもの絵は“心の言葉”

園では子どもたちが毎日のように絵を描きますよね。

でも実は、幼児の生活そのものが造形表現です。

「幼児画は幼児の言葉であり、心の表し」

と言われるほど、描かれた線や丸にはその子の感情や経験が映り込みます。

ところが現場では、

- 先生が見本を描いてしまう

- 「まず丸、その上に三角ね」と説明しすぎる

こんな“描かせる”場面も少なくありません。

これでは、子どもが 「描きたい!」 という内側のエネルギーを受け止めきれず、

どの子の絵も同じようになってしまいます。

大切なのは、

子どもの心の表現を奪わないこと。

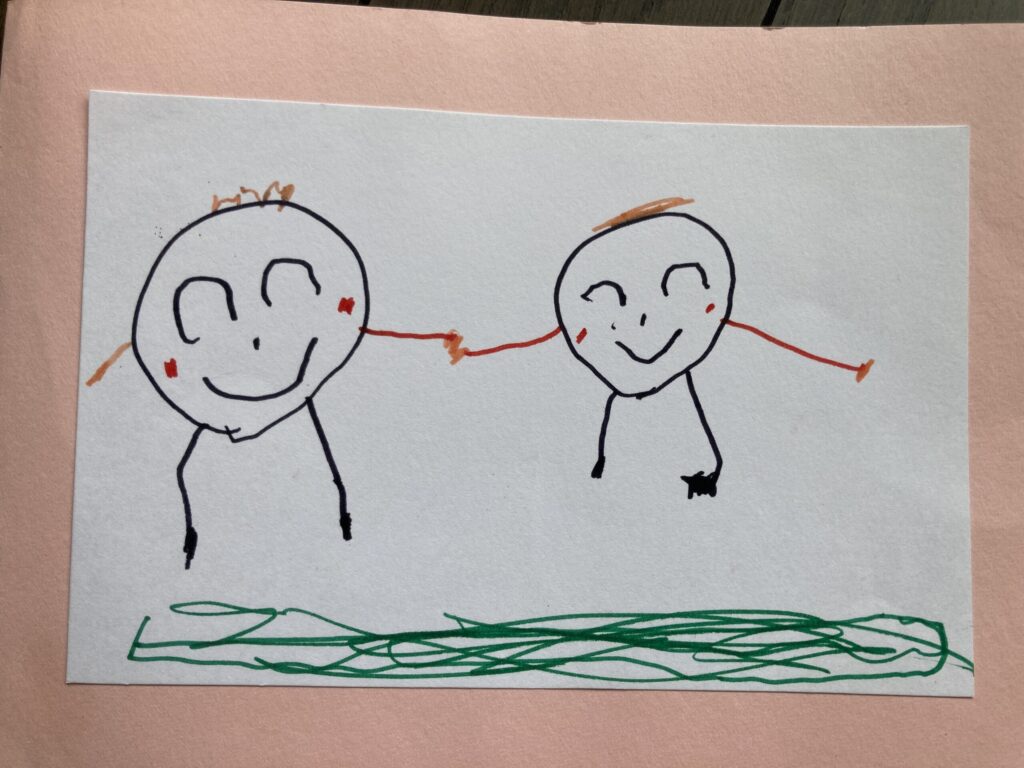

🎨共通!「頭足人(とうそくじん)」が示す発達

子どもの絵でよく登場する 頭足人(とうそくじん)。

頭から手足がにょきっと出ている、あのユニークな人の絵です。

実はこれ、国や文化を問わず 世界中の子どもが描く んです。

つまり、表現の形は違っても 発達の道すじは共通 ということ。

頭足人が出てきたら、

「今は“胴体”の概念がまだ育っていない時期なんだな」

と理解できます。

これこそが 絵から発達を見るという視点です。

この絵を描いた子は、4歳男の子。地面との境界は認識しているけど、頭足人。個人差ありますよね〜。でも、お顔がニコニコ。心が安定しているのを感じます

🎨年齢ごとの絵の発達(ざっくり)

● 1〜2歳

まだ“何かを描く”という意図はなく、

グルグル・シュッと描いて「痕跡を残す」こと自体を楽しむ。

● 2〜3歳

描いたあとに「これはママ」など意味づけが始まる。

線や丸にストーリーが宿る。

● 3歳〜

頭足人が多く見られる。

「人を描きたい!」という思いが表れやすい時期。

● 4歳〜

実際の見え方よりも “知っていること” を描くようになる。

地面の線(ベースライン)が登場し、世界に境界が生まれる。

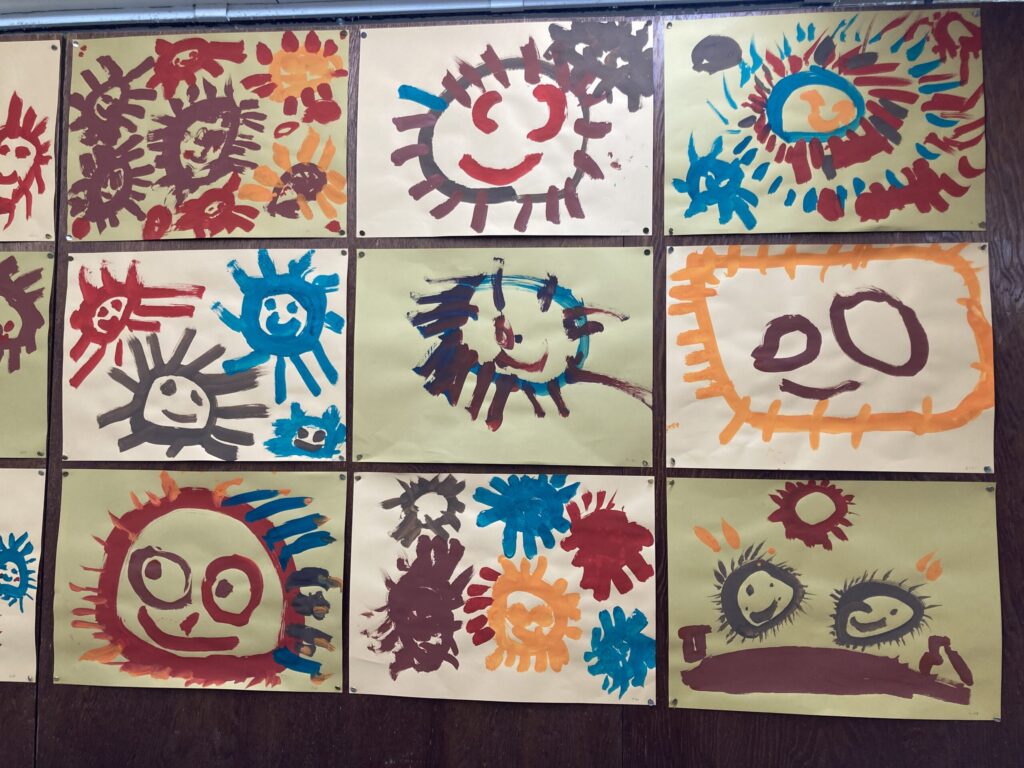

🎨園での実例:「ぬたくり」から始まる自由表現

私たちの園では、まず 心の緊張をほぐすために“ぬたくり遊び”からスタート します。

絵の具、クレパス、チョーク…

日替わりで色々な画材をとにかく自由に。

外で大きな紙に描いたり、段ボールをキャンバスにしたり。

手に塗る子もいるけれど、それも立派な表現。

「汚れるからダメ」は言いません。

まずは 表現の楽しさを全身で味わう ことが大事だからです。

生活とつながると、絵は深まる

たとえば——

・ダンゴムシを触ったあとに描くと、足の数までこだわる

・園のチャボやネコは、特徴がしっかり再現される

・季節の草花(ヒガンバナやドクダミ)は色の重ね方が豊かになる

生活→体験→表現

この循環が、子どもの絵をぐんと豊かにします。

「こちらの記事もおすすめ」👇️

✴️チャボの世話で育つ命と感性|鳥小屋当番から広がる保育の学びhttps://shiroronblog.com/tiyabo/

✴️春の園庭で出会うダンゴムシhttps://shiroronblog.com/dangomushi/

● 実例:4歳児が持ってきたイガ栗

「痛い!」と感じたその瞬間の体験が、

絵の具のタッチにそのまま出ることもあります。

絵は、その子の“今を生きる感性”の記録なんです。

👇️4歳の子がイガ栗を持ってきた。

触ってみてとげとげが痛かった!と感じたようです(絵の具)

🎨まとめ:子どもの絵は“心と発達のログブック”

子どもの絵は、ただのお絵描きではありません。

心の動きや発達段階がまるごと記録されている大事な表現です。

だからこそ、

「上手に描かせる」よりも

“その子のまま” を受け止めることが何より大切。

絵を発達の視点で見られるようになると、

毎日の保育がもっと面白くなりますよ。

今日も、子どもたちの表現が輝きますように。

コメント